再论简历中的过程和结果的呈现,背后现实的原因竟然是...

哈哈哈,没有写过程的项目经历是因为我忘了,emmmm。

不过今天借这个由头分享一下,我觉得工作中可能比较有用的两个技巧,甚至不一定跟客户成功相关,但它一定是工作中比较好的技巧。

首先我们要明白一点,人的记忆力是不可靠的,而且人在回忆的时候,他一定是拼凑的。

这个拼凑的过程,实际上你只会在意你之前的关注点及结果的达成,还有它本身带给你的那种感受,比如说快乐、痛苦。

然后具体的,拿我回忆项目过程来说,具体的、当时的操作细节,不能说一点都记不得吧,但大部分情况下是没办法完整回忆起来的。

为什么会这样?

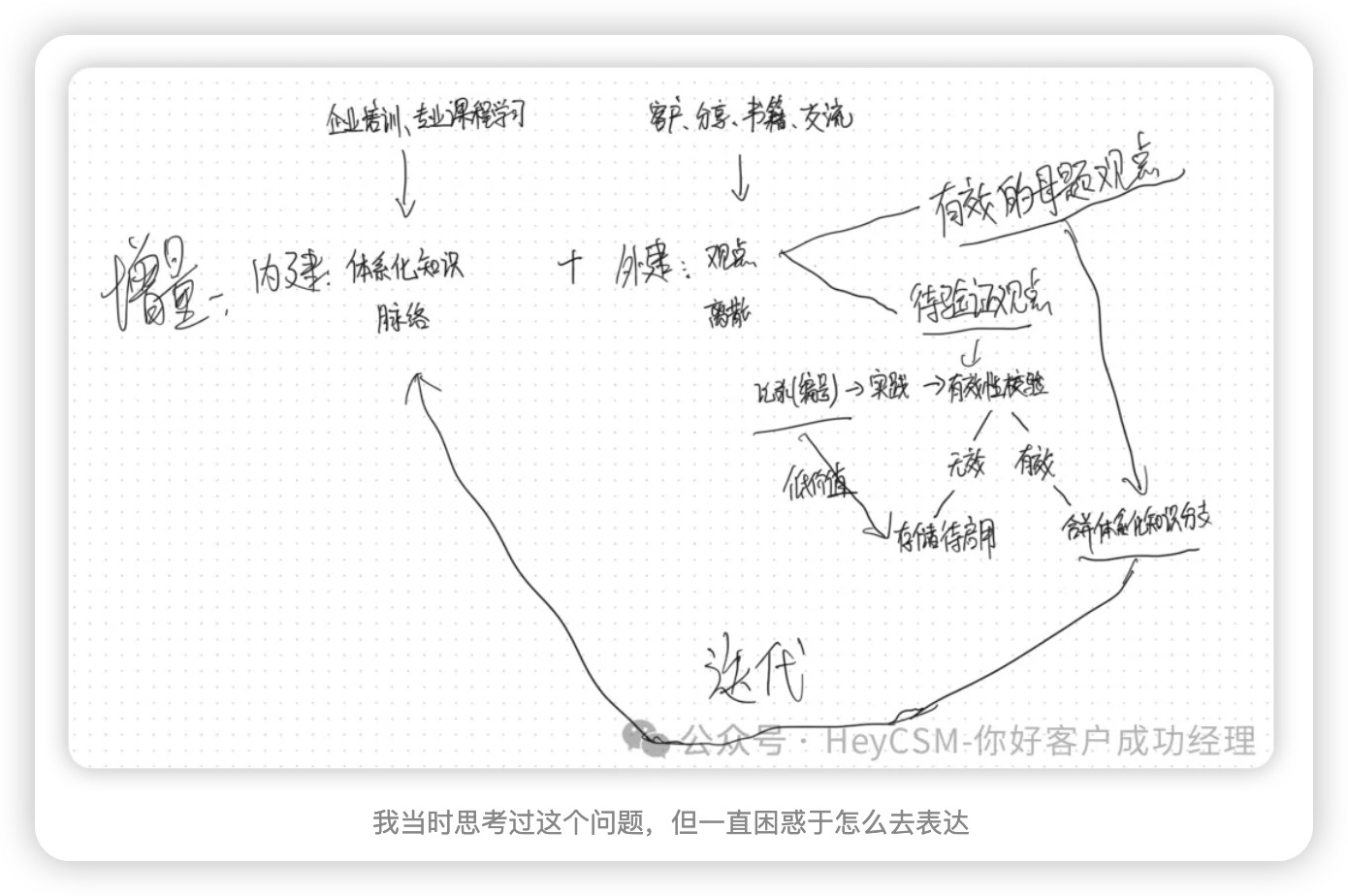

之前我有跟大家分享过一个我的知识系统框架,我说其实我的思维里会有一个“脉络式结构”,然后在吸收外界零散内容时,我会有选择地屏蔽掉一些我判断为“无用”的信息,就是编个号把它搁一边。

但问题是,如果我忘了那个编号,那这个回忆就真的没法拼起来了。

而项目经历里的“过程”,具体微操其实就是这种低价值的信息。

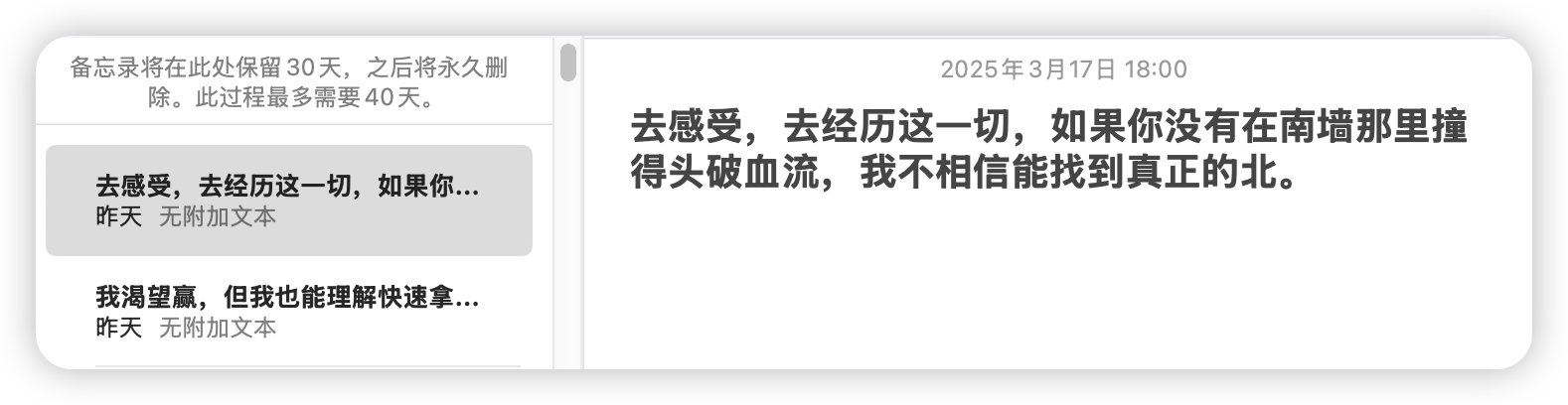

所以今天我想告诉大家的第一个技巧,就是你一定要利用好手边的日程和备忘录。

利用好日程和备忘录

现实生活中的朋友知道我是一个“日程+备忘录深度用户”。

包括现在我写文章,我都会把灵感记录下来。

为什么这样做呢?

首先我是有一定的“计划驱动型”人格,所以我一般会对这些有时间截点的日程任务做一个安排。

说一个之前我经常会在办公室里的傻行为:“Siri,帮我记录一下明天要做什么什么。”之类的。

由衷的觉得电子设备的发明真的是利好这一点的。

为什么我是个“苹果全家桶”用户?

如果说它本身能给我的工作或者生活带来价值的话,那我觉得日程和备忘录的占比是极其大的,甚至可能要占到 50%以上。

因为苹果的全家桶,日程和备忘录是实时同步的。

而且,热爱电子屏幕的我来讲,其实我的每个设备上我都会在显眼的位置把那个日程给调出来。

这样无论什么时候,只要我触碰到任何一个屏幕,我都知道我接下来要做什么样的事儿。

然后这里会有一个小点,就是大家都在做信息化、数字化,对吧?

很多的 IM 底座的日程啊、任务啊,它们的能力甚至要比设备本身的本地日程更强。

但你也能体会,有些生活上的事儿,你是不想同步到办公软件里的。

这其实跟我们那些私有部署的客户谈数据安全性时的情况类似。

所以呢,在这个基础上,我会做什么呢?

我会把 IM 里的一些日程安排再同步到本地。

这样的话,我手边的日程、任务、备忘录等信息才是完整、有效且有指示性的。

然后这个还有点类似于什么呢?

有点类似于大家之前经常讲起的工作中的“心流状态”。

对于心流状态我自己的理解是,心流状态实际上是一个人的大脑满负荷、单线程运载状态。

那种感觉下的我就是“人挡杀人佛挡杀佛”的状态,对吧?

再然后它还有点类似于多米诺骨牌,不知道大家有没有玩过。

如果你在心流状态里,然后你的这些骨牌排列得比较合理的话,那其实当你推倒第一个骨牌时,最后一个骨牌一定也会在整条流程跑完后倒下。

这其实也是我为什么说要用日程、备忘录这些内容。

日程能帮你通过有组织的形式,理清接下来要做的内容。

那备忘录呢?

我还是想举个例子。

我有一段时间,备用机是锤子。

重点是因为“闪电胶囊”这个功能。

我们不说锤科的设计美学和其他的内容吧,胶囊这个功能对我来说真的很有用。

它能把日程和灵感都按时序去做排布,都不是像苹果把日程和备忘录分在两个软件里。

所以有一段时间,我真的很痴迷锤子的产品。

至于这样做的意义。

首先,人的记忆就像电脑的“内存”一样。

宏观的记忆都在“硬盘”里,但你能加载的内存空间是有限的。

所以你就需要尽可能地对所有的记忆去做持久化存储。

然后在需要调用的时候,在有限的内存里去调。

第二个点,就是刚刚说到的“心流状态”。

它也是蛮符合单线程运载的,对吧?

那这里面有一个问题,就是要不要屏蔽外部环境的一些因素。

心流状态是需要屏蔽的,要不然会干扰主线程。

如果有跟我共事过的朋友就知道,我这个人一般情况下性格还是蛮好的。

但如果我在做事的时候被外界一些干扰打断,我是真的会生气。

不是说那些打断我的事儿不关键,是因为我的内存小也就是我的脑容量太小了,断了就真的断了。

所以时间管理大师们请把自己的信息的时序和存储做好,真的很关键。

而且我有一个观点不知道对不对:知识或者说信息是非线性甚至是网状的,但是你思考时的“加载”过程是线性的。

这就是我观察身边效率高低现象的人的一个点:高效率的人往往是用工具把非线性的知识片段提前“铺排”好,降低加载时的成本和延迟。

信息留存:好记性不如烂笔头

今天分享的第二个技巧:客户的信息要留存,好记性不如烂笔头。

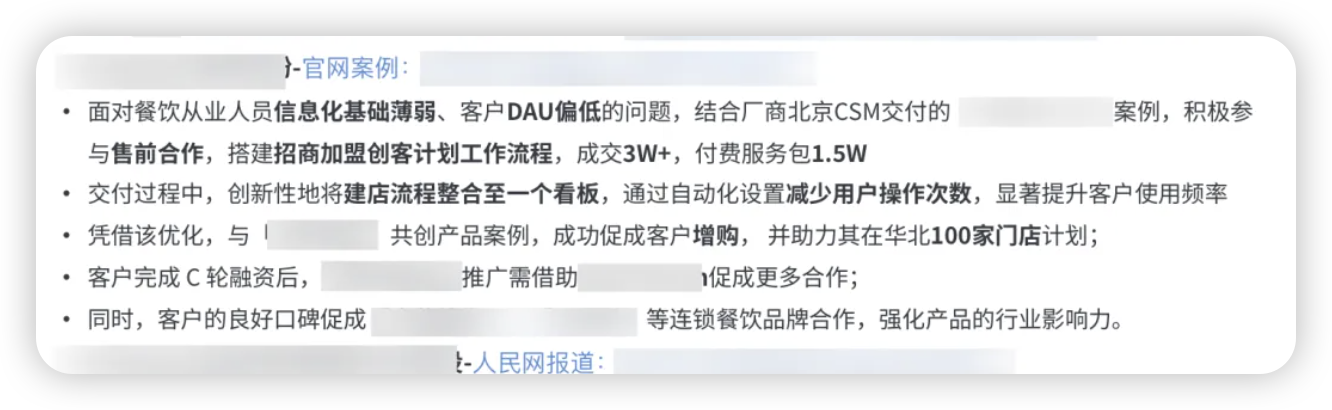

大家会发现,我的简历里有些项目描述写得比较详细。

按 STAR 法则去写,对吧?

但是你也能发现,我能写出来这些项目描述,是因为它们是一些外露的案例。

为什么呢?

其实就是信息的留存。

你相当于在人体上接了一块儿外置硬盘,那更多的内容就能通过硬盘读取出来。

这样,你回忆起来的细节才会更圆满。

具体的工作上呢,一方面就是在客户成功里,你要想帮客户做事儿,你势必要掌握客户的完整信息。

而这些完整信息一定是建立在你的 CRM、CSP 这些客户跟进系统里的。

你要想办法把所有和客户相关的事儿记录下来,这样你在做决策时才不会那么盲目。

再说写简历吧。

比如说,如果你把客户的服务过程,或者在产品上的应用技巧,打包成一个案例,因为是对外透出的,那你在写简历的时候,是不是就方便很多?

这其实就是我们常说的“数字资产的沉淀”,对吧?

不过说真的,数字资产沉淀对企业一定好,但对个人不一定。

因为我真的没有特别喜欢做备份的习惯。

结果就导致我好多我觉得有价值的东西,其实都是存在企业的文档库里。

信息的备份或者说异地容灾真的很关键。

我要是老板我开心死了,数字化把员工在工作时间的知识产出完全落地到自己的系统里(按法律讲确实是企业所有的)。

但是员工就哭唧唧了,所以,对外漏出的案例,懂吧。

接下来讲一个输出或者留存的价值。

其实有一个投资或者经济学的观点放在这里特别合适,不过对我特别震撼我想藏私先不分享给大家了。

不过,我可以举个例子让大家体会,为什么客户成功要沉淀内容。

每个人都会背一两句李白的诗,对吧?

李白的诗之所以千古流传,不只是因为诗写得好,还因为它被记录下来了。

甚至是因为先被记录才得到更多人的好评。

这就是我今天想分享的一个背后的原因和两个现实的技巧。

既然都有一、二了,再来个三吧。

客户成功多赢的思维

今天这篇稿子又水了一篇,成功+1。

如果还能有比较好的阅读量和传播量的话,那我工作其实是好找的,成功+2。

如果这里面的技巧对大家的工作有帮助,引起大家的重视的话,那成功+3。

这就是 “多赢” 的思维,哈哈哈。

- 标题: 再论简历中的过程和结果的呈现,背后现实的原因竟然是...

- 作者: Anjou Duan

- 创建于 : 2025-03-18 17:51:10

- 更新于 : 2025-03-18 17:52:16

- 链接: https://heycsm.com/2025/03/18/再论简历中的过程和结果的呈现,背后现实的原因竟然是/

- 版权声明: 本文章采用 CC BY-SA 4.0 进行许可。